1944年生於北京,兩歲時隨家人遷居台灣,東海大學外文系畢業,後進入臺灣大學攻讀美國文學。1968年到美國留學。曾任普林斯頓大學葛斯德東方圖書館館長,為美國耶魯大學首任MalcolmG.Chace’56東亞語言文學講座教授,2016年獲選為第31屆中央研究院院士。

孫康宜:文學偵探余英時

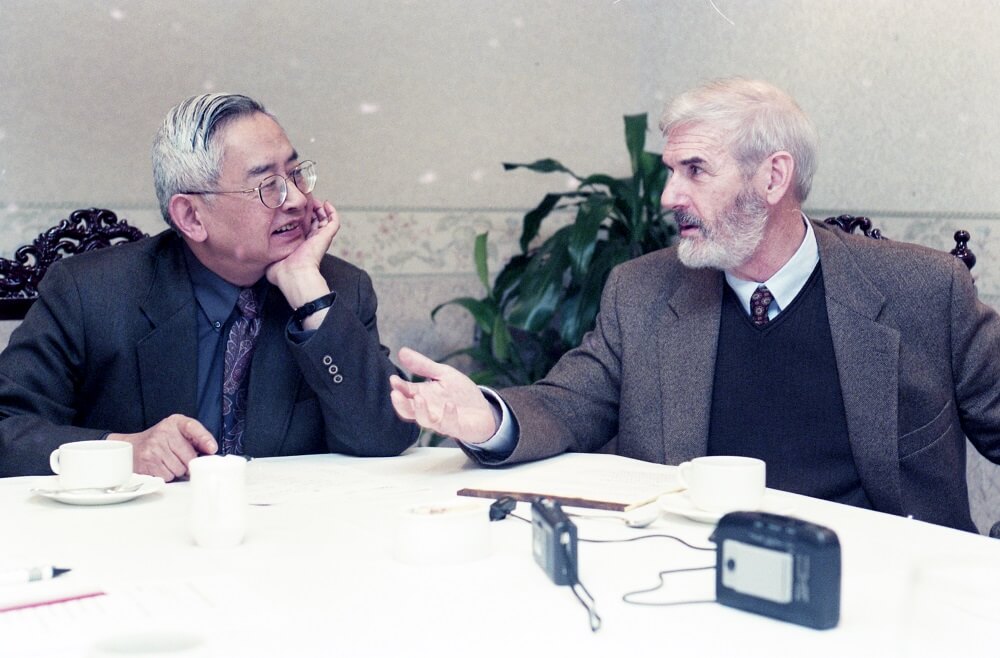

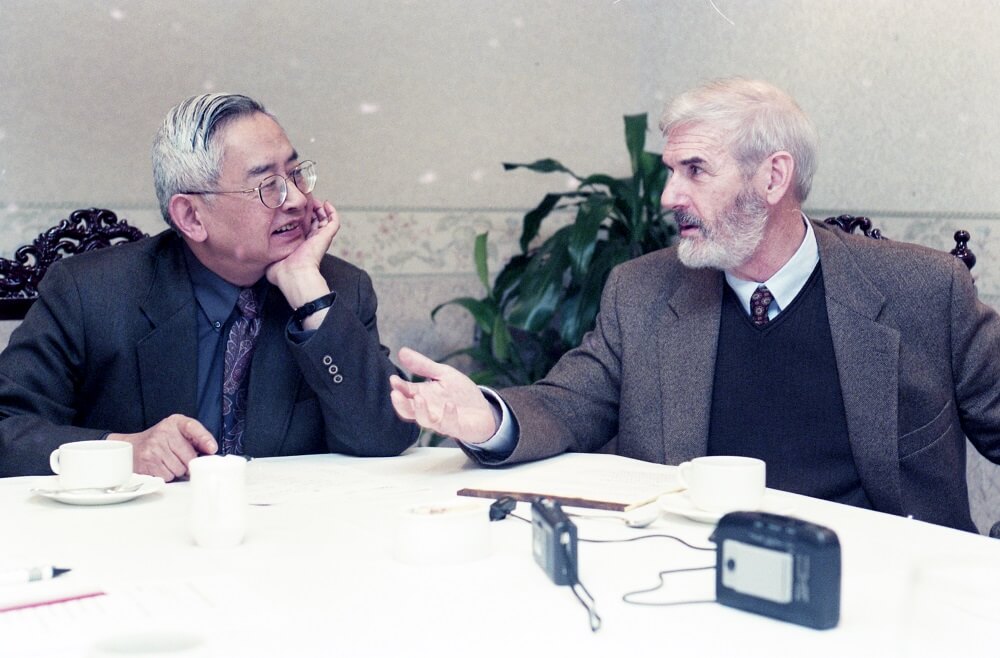

美國普林斯頓大學教授余英時(左)、美國耶魯大學教授史景遷(右)。照片來源:聯合報

余先生不但是傑出的詩人,他也是最善於解讀詩歌的人,是一位很高明的讀者。我經常和他開玩笑,說他真是最好的文學偵探,他總是一笑置之。余先生之所以這麼會解讀詩歌,善於解讀詩歌裡的暗碼(secret code),是因為他很敏感地捕捉到陳寅恪或汪精衛等人的詩心,或者是他們的文心。

(本文為孫康宜教授在9月4日余英時紀念論壇上的發言稿)

大家好,我今天要談的題目是「詩言志:余英時的思想和他的詩歌」。首先要說明的是,我曾經和余先生同事5年,從1982年到1987年。1982年,我從普林斯頓大學到耶魯大學教書,一直受到余英時夫婦的照顧。1987年,余先生轉到普林斯頓去教書,他和Monica(余英時夫人陳淑平)離開耶魯以後,我們從來沒有失去聯絡。所以我今天是以同事、朋友和讀者的身份來說幾句話。

通常學者在討論余先生思想的時候,不會想到他所作的詩歌,或對此一帶而過,或以為他的思想只在學術作品裡頭。但我認為他寫的詩歌數量是很多的,而且是他思想中很重要的一部分。他的詩歌充分見證了中國文人自古以來所遵循的「詩言志」傳統,就是說:一個人寫詩,是為了表達個人的意志、內心的情感,而且是最重要的意志、最重要的情感。《文心雕龍》裡頭「文心」的意思,就是寫文或寫詩都是用心來寫的,「心」是一個重點。由於時間的關係,我集中精力和大家分享余先生多年來給朋友們的一些詩歌。

這些詩歌絕不是像有些人寫的應酬詩,我認為余先生給朋友寫的詩,特別發揮「詩言志」的思想,因為朋友對他而言是很重要的。他曾經寫了一本《會友集》,就收集了為朋友們寫的序。古代詩人都是很注重友誼的,因此《文心雕龍》特別有一篇叫作〈知音篇〉,而〈知音篇〉對英時的影響也是很大的。

英時是一位思想家、歷史學家,更是一位傑出的詩人。最近我的朋友在一篇文章裡說,余先生的詩歌實際上隱含著一顆炙熱的詩心。我覺得「詩心」這個字很好,「詩心」也就是「文心」的意思。到現在為止,已經有很多學者談到余先生怎樣解讀別人的詩歌——他最會解讀別人的詩歌。我記得在2012年,余先生為汪精衛《雙照樓詩詞藁》寫了一篇很長的序,我看了以後非常佩服,尤其因為他能夠意識到汪精衛本質上是一位詩人。在此引用他的說法:「在我的認識中,汪精衛本質上應該是一位詩人,但不幸這個詩人一開始就走到烈士道路;他個人悲劇已注定,現在我要把他搬回詩的世界。」這就是余英時的重點。

余先生寫了一系列解讀陳寅恪晚年作品。我個人特別佩服英時,在28歲當研究生的時候,他解讀陳寅恪的《論再生緣》,認為陳寅恪雙目失明後把自己比成才女陳端生的薄命,那一點實在是太高明了。所以我們可以說:余先生不但是傑出的詩人,他也是最善於解讀詩歌的人,是一位很高明的讀者。我經常和他開玩笑,說他真是最好的文學偵探,他總是一笑置之。余先生之所以這麼會解讀詩歌,善於解讀詩歌裡的暗碼(secret code),是因為他很敏感地捕捉到陳寅恪或汪精衛等人的詩心,或者是他們的文心。

《文心雕龍》的〈知音篇〉裡說得很清楚:「夫綴文者情動而辭發,觀文者披文以入情」。意思就是說,高明的讀者如果能夠通過詩的文字,來瞭解作者所表達的感情,就好像順著河流來追溯源頭,那就是心。這樣的讀詩方法,跟目前的西方文學批評是相反的。從現代西方文學批評的眼光看來,這是不可能的,因為作者的本意是沒有辦法捕捉的——自從解構主義流行以來,作者已經「死亡」,而且作者沒有辦法掌握語言所有的含義。但是中國人不是這樣子想的,中國人認為知音最重要的一個意念,是可以使讀者回到作者的本意。這就是余英時代表的文人傳統。

當然不是所有的西方的學者都認為作者死亡了。比方說有一位我很尊敬的學者——芝加哥大學的Leo Strauss教授,就在著作Persecution And The Art Of Writing裡就說:作者經常在字句之間隱隱約約地寫詩,但讀者可以在這種隱隱約約的字句裡頭推敲推敲,讀出作者的本意。這樣的思想其實和英時的看法很像。我和英時在耶魯大學共事的時候,經常討論到作者和讀者之間的關係;那時候我正在寫《抒情與描寫:六朝詩歌概論》,英時對我關於陶潛的那一章影響很大。那時候余英時正好發表了他的對於中國思想很重要的一個觀念:「四個突破」(four breakthrough),其中第二個突破就是漢魏時代,即陶潛時代的前不久;「四個突破」當時也影響了我的老師——高友工教授的抒情論。

今天主要是要談余先生本人寫的詩歌。首先,這首詩很重要,我認為余英時在這首詩中言志:

招隱林園事偶然,

浮家久托鳥窼襌。

莊周曠放猶求友,

王粲流離莫問天。

桑下自生三宿戀,

榆城終負十年緣。

輕車已入西州境,

風物窗前看換遷。

非常幸運的是,這首詩及書法是余英時在1987年準備離開耶魯的時候,寫給我跟我的先生的。所以我珍藏了這幅字,且已經捐給台灣國家圖書館。詩一開頭就是「偶然」,意思就是說普林斯頓花盡了心思要把余英時從耶魯「抓」去,「偶然」就給他一個沒辦法推遲的應聘,要招他去當隱士。大家總是想到英時是個儒家學者,但事實上他很重要的一個志向,是要當隱士。普林斯頓有那樣的環境,余先生到了普林斯頓以後都住在樹林裡頭;他又想說「莊周曠放猶求友」:即使像莊子那樣非常的逍遙的人也還是需要朋友,我就知道有幾位朋友,是他喜歡去普林斯頓的原因。但是他又說「桑下自生三宿戀,榆城終負十年緣」——他已經愛上普林斯頓了,只好辜負耶魯這個十年緣。我認為這裡有一個很重要的關鍵,就是求友。我自己也很喜歡當個文學偵探,所以我相信他所謂的好朋友,就是我的老師高友工先生。高友工先生跟余先生在哈佛的時候就是非常好的朋友。

1998年12月18日,是我的老師高友工在普林斯頓的最後一堂課。高友工基本上是個莊子個性的人物,根本不要任何人給他做退休會。所以英時就寫了這首詩,也寫了書法,他躲在外頭,等到高友工一下課,立刻就把這首詩和書法送給他:

十年重聚普林城,

每話康橋百感生。

今日曲終聞雅奏,

依然高士愛泉清。

高友工就是一個高士。如果查英文字典,「高士」就是「a man of noble character」,是最讓人尊敬的「士」。而這個高士卻很像莊子一樣,他喜歡自然,喜歡泉水,代表清淨跟恬淡,所以「清」很重要。「清」的世界,就是我的老師的世界。2016年,高友工先生去世,余英時就寫了集句:「人奉高名非所取,天生清福不須修」,就是說雖然人人給高友工很高的名譽,但這不是他所要的,高先生是天生清福,他就像莊子一樣,不須要修,就能夠享受這樣的清福。

友誼對於余先生很重要。他在耶魯時,其實也交了非常好的朋友,其中最好的一位朋友就是教日本文學的McClellan教授(編按:Edwin McClellan)。McClellan曾經將夏目漱石的《心》翻成英文並得獎。余英時將唐朝詩人張繼的《楓橋夜泊》寫成書法送給Ed,你看英時也很有幽默感——左邊的「Ed」看起來好像是中文,其實是 Ed兄,Edwin。

2009年,Professor McClellan去世,學校決定把寶貴的書法由我來收藏。我當時就跟英時說:你寶貴的書法在我這兒,我收藏了。他說他很高興。

余英時還有另外一個知音在耶魯,就是著名的書法家、崑曲家張充和女士。余英時曾在張充和收集的書畫冊《清芬集》上寫詞,而《清芬集》的封面就是由余英時岳父陳雪屏先生在1983年題簽的。陳雪屏和充和是好朋友,所以充和跟英時說:你必須寫第一頁的詩。於是英時就寫了這首:

絕藝驚才冠一時,

早從爛漫證前知,

便攜歌舞到天涯。

閒寫蘭亭消永晝,

偶裁鳳紙寄相思,

任他鏡里鬢添絲。

英時和張充和是知音,也非常尊敬作為曲人、詩人以及書法家的張充和。在這我一定要說一個笑話,一個關於玩物喪志的故事:有一天充和做了一個棱角非常漂亮的六角盒,在裡頭裝著一塊乾隆時代的墨。張充和花了很多時間做這件事,待英時一進門,他就說:「你看我多麼玩物喪志,沒有志氣。」英時立刻開玩笑說:「你即使不玩物,也沒有志可喪啊。」這好朋友之間的玩笑。英時認為充和的志是很重要的,他的志,就是崑曲、書法和詩歌。

1982年,英時又在充和的《曲人鴻爪》這本書上題了詩:

臥隱林嚴夢久寒,

麻姑橋下水湍湍。

如今況是煙波盡,

不許人間有釣竿。

這首詩是非常重要的,為什麼呢?你如果看這首詩,上面並沒有說是給誰寫的。其實這首詩是給錢鍾書寫的,但是英時沒有寫錢鍾書的名字。他給錢鍾書的本意是說:從前你還能夠享受那種隱士的生活,「臥隱林嚴夢久寒」,但是現在中國變了,沒有辦法這樣再做了,文人雅士也沒有辦法過那種悠遊林下的生活。但是,為什麼余英時把這首詩抄給充和呢?他的意思說:充和,你運氣很好,因為你在美國,還有自由,所以非常的幸運,還能夠「人間有釣竿」。這就可以證明英時對於做隱士的嚮往,以及他的志氣、志向。

他還有另外一位好朋友,就是Jonathan Spence——有名的歷史學家史景遷。 2009年史景遷退休的時候,余英時寫了書法,並偷偷寄給我,託我在史景遷退休會的時候親自把書法送給他,且要我翻成英文、當場唸出來。我當時也沒辦法,雖然翻譯得不好,也只好從命:

舌開蓮葉筆生花,

文史通才第一家。

今日杏壇將息影,

佇看濃墨寫中華。

His tongue opens like the leaves of the water lily,

his brush blooms into flowers.

Excelling at literature and history,

a talent of the highest degree.

Today he steps down

from the teaching platform.

Still, we await his next work on China,

written in thick dark ink.

到目前為止,我覺得英時為朋友寫的最感人的一系列的詩,是給余國藩教授的。余國藩教授就是Anthony Yu,是《西遊記》的著名譯者。2015年余國藩去世時,英時就寫了一系列三首詩:

第一首是注重友誼。他們在哈佛的時候見面,覺得相見恨晚:「如償三世約,微恨十年遲」,就是說好像我們在三代以前就已經有約定一樣的。

第二首非常重要,因為也說出了余先生的志。首先看到「高士」——不但用在給我老師的詩裡頭,也用在寫給Anthony Yu的這首之中。余英時把他們兩位都尊稱為高士,才德並重,而且「才優德更超」。我覺得這一點是英時最偉大的一點,他自己也是這樣的,「名節能堅守」,而且「邪惡不輕饒」。

第三首又回到友誼:「一見真如故,都緣契合深」,英時非常傷心於Professor Yu太早離世;「獻書題句在,拂拭淚沾襟」,説的是Anthony Yu送他一套《西遊記》,書上的簽名他看了傷心,所以流淚。

英時很注重友誼,他和耶魯的友誼一直都很深,耶魯的人也都一直很想念他。2017年,耶魯建了一個新的住宿學院,叫做Pauli Murray College,院長就是我的同事Master Tina Lu。當時他想要請余英時寫這幾個字:「學而時習之」,但因不太認識余先生,所以請我來做中間人。余先生很快就寫了,而且還寫了很多個很多讓我們選擇,這是其中一個版本:

但很可惜,耶魯做得太慢。本來這是要刻在耶魯一棵砍下來的樹上,然後把這棵樹再拿到Pauli Murray College的大飯廳,這樣的話學生每天都可以看。英時知道他們想要這樣做,但是很可惜,英時走了,這個還沒有做好,讓我們感覺很遺憾。但英時是那麼注重友誼的人,當我們耶魯的同事要求他寫這些字的時候,他已經非常高興了。

我想我就今天講到這裡,謝謝大家。

1944年生於北京,兩歲時隨家人遷居台灣,東海大學外文系畢業,後進入臺灣大學攻讀美國文學。1968年到美國留學。曾任普林斯頓大學葛斯德東方圖書館館長,為美國耶魯大學首任MalcolmG.Chace’56東亞語言文學講座教授,2016年獲選為第31屆中央研究院院士。

Be First to Comment