當我準備寫這篇文章的時候,正值某位高中教師批評新課綱當中沒有納入顧炎武的〈廉恥〉,所以在社群媒體上,文言文「又」成為熱門話題。

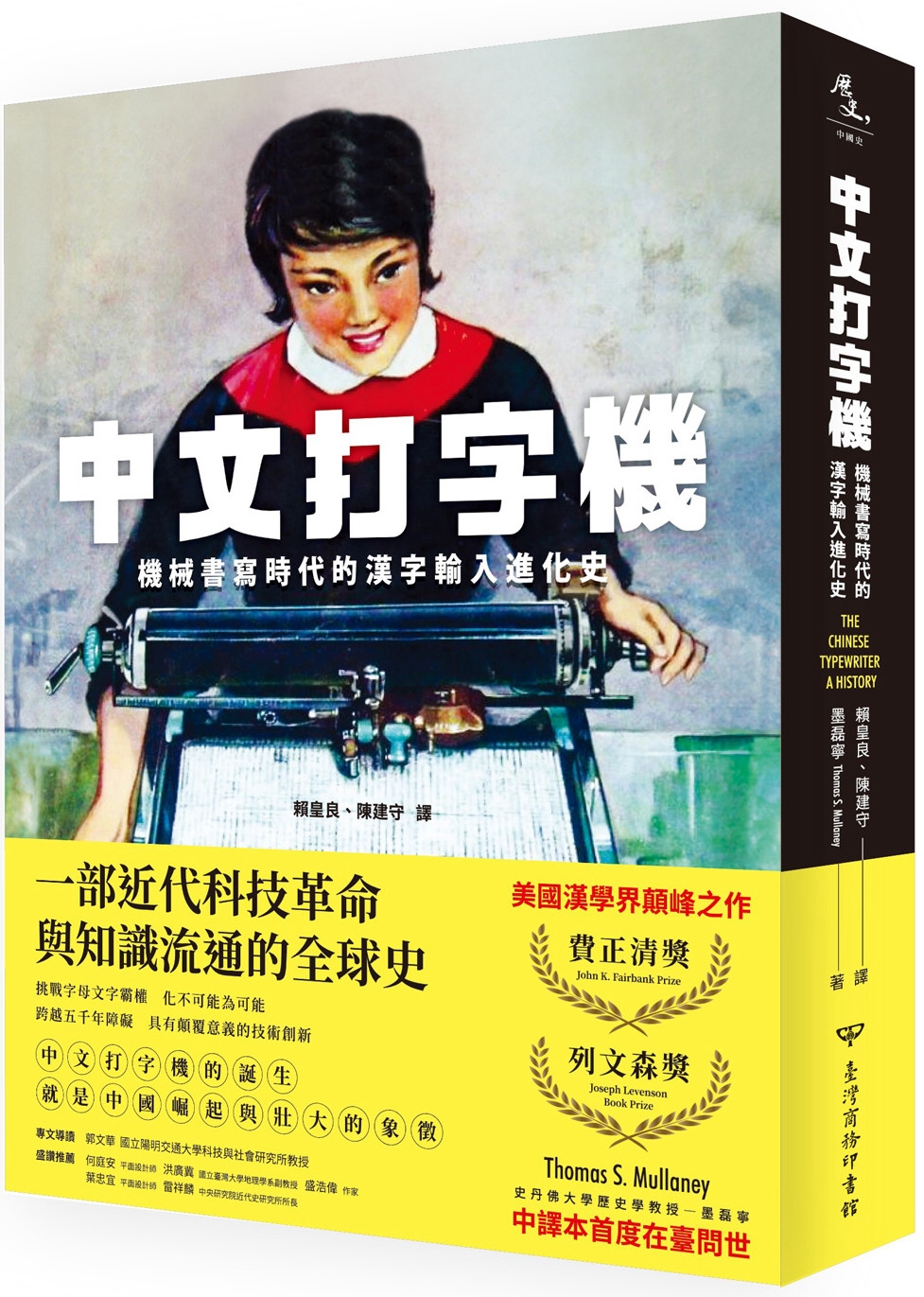

肯定有人跟我有同感。大概每隔一陣子就會發生類似的爭論,譬如支持或反對課本裡文言文與白話文的比例、譬如課綱裡提到或沒提到哪些作家和文章等等,再延伸得更廣一些,可能還會觸及國文這個科目(或中文系學生)應該學些什麼、文言文在現代社會有沒有用之類的問題。因為有任務在身,所以我沒花太多時間瀏覽這波話題裡出現的種種意見,但倒意外覺得這個時間點上閱讀《中文打字機:機械書寫時代的漢字輸入進化史》非常應景。

雖然這本書並沒有直接回應我們當代的這類爭論,但它所描繪的中文打字機的(幾乎是失敗的)歷史及其背景卻似曾相識。它提到:在十九、二十世紀之交,中國的知識分子亟欲促成改革與現代化,因此猛烈批判傳統文化,再加上當時國際上主流看法認為中文不如拼音文字,是一種次等的語言,於是這些知識分子也主張要廢除漢字,否則中國就不可能啟蒙,甚至有激烈批評者認為漢字是「結核,病菌都潛伏在裡面」——這話還是魯迅說的。

這種激烈的批評當然會招致保守與傳統的反抗,而現在的我們當然也已經明白這些批評與主張最後並沒有成真,保守與傳統勝利了——或許也因此,今日仍時不時會見到這些「廢漢字」的意見,或者是轉成別種形式,比如「拼音文字比較進步」或是「英文比中文精準」等等。

面對這些爭議,就像是面對文言文的爭議,我們很容易立刻在其中找尋自己更親近的立場,並開始進行攻防。歸根究柢,這是意識形態的對立,是舊與新、傳統與現代、保守與改變的攻防。但《中文打字機》卻有段話寫出了更立體的真實:「延續某事物(這裡的案例是延續以漢字為基礎的中文書寫)可以很前衛、反傳統、激進而頗具破壞性。換句話說,雖然我們總會陳腔濫調地用『破壞』一詞去談論創造行為,但我們卻很少暫停下來思考破壞對延續行為的重要性。」

「想要一切維持原樣,就必須改變一切。」——書中還引用義大利小說《豹》的這句話,這說的是,如果希望表面延續原樣(第一個「一切」),我們經常必須改變整個內在邏輯(第二個「一切」)。我不禁想,在那些舊與新的爭論當中,如果只是立場選邊站的話都相當容易、毫不費力,但書中這段話的啟發就在於點醒我們,一旦要落實,那麼無論選擇守舊或革新,其實兩者都勢必會面臨改變。

尤其是,守舊並不意味著一陳不變,反倒,要變得夠好、夠巧妙,才能守住那份傳統。

回到《中文打字機》這本書。上述內容只占書中非常小一部分,卻具體而微地總結並提示了中文打字機發展歷程中人們所做的種種努力。在二十世紀初那個歐美所謂普世的大旗席捲世界、同時中國也拚命追趕現代化的年代裡,人們不得不面對拼音文字與漢字這種語素文字之間差距,並且得要在以拼音文字為主的強勢框架底下,設法找出漢字的活路;而中文打字機就可謂是這段心路歷程的具體產物。

這段歷程曲折跌宕,前行者有西方學者與傳教士的嘗試、中國留學生的創見,而後則有看準打字機市場的大資本進入,先是商務印書館(正巧,本書的繁體中文版就是由臺灣商務印書館出版),接著還有日本製造商且挾著軍事力量,歐美的打字機公司也一直在旁虎視耽耽。他們所共同面臨的挑戰就是漢字的數量太多,不可能化作一台針對個人使用的實體、實用的機器,故勢必要有所取捨。(同時,在歐美的各種文化再現裡,「中文打字機」還成為一種偏見的刻板想像,意味著中文書寫技術的落後與荒謬。)

書中整理了三大類解決這項挑戰的方式:常用字、拼合主義、代碼。第一種想法是,漢字總量雖多,常用字卻有限,只要統計分析找出常用字,就可以將打字機裡的字縮減到一定數量。第二種想法,是將單一漢字拆解成更小的零件,比如「海」拆成「氵」與「每」,那麼就可以透過小零件的排列組合來打印出大量漢字。第三種想法則與電報有關,電報有點與劃兩種符號,透過兩種符號的組合則可以對應到拉丁字母及數字,但是要用電報來傳遞中文的時候,則必須先給漢字編列四位數字碼,再依照點劃符號所傳送的數字來查找數字對應的漢字。

然而,整本書所講述的幾乎可以說是一個失敗的故事。因為相較於打字機在十九世紀下半葉商業化生產以後對歐美等拼音文字世界造成的巨大衝擊,中文打字機如今看來只像是某種歷史發展階段的痕跡,即使它確實曾經存在,但早已如過眼雲煙。這種巨大的諷刺在我讀到本書接近末尾的時候感受最強烈,因為倒數第二章裡,它結束在林語堂所設計的「明快打字機」;這稱得上是一款總結前人三種思路的成果,卻因為國共內戰的時局造成無人願意投資,最終並未量產,也就難免遭到遺忘。如今還有誰知道林語堂(甚至他還是國文課本裡會出現的作家!)設計打字機的過往呢?(好在小說家鄧觀傑寫過一篇〈林語堂的打字機〉,收錄在《廢墟的故事》裡。)

林語堂因為設計明快打字機(尺寸36×46×23公分)而幾乎破產,最終並未量產。

——但是不要誤會,整個故事還沒有結束。本書只處理了1840至1950年代,至於1950年代之後,則將呈現在作者墨磊寧(Thomas Mullaney)下一本預計於2024年5月出版的著作《中文電腦:一個資訊年代的全球史》(暫譯)當中。雖然目前關於新書的內容都還未知,但在《中文打字機》裡已經讓人可以預想到一些端倪,比如,現在電腦與手機上的中文輸入,是以什麼邏輯進行?倉頡輸入法與前述拼合主義的思路有什麼承先啟後的關聯?中文打字機最後在中國促成了預測性文本的技術,那麼它與今日智慧輸入法的運作方式有什麼異同?這些都是讀完本書後仍盤旋心頭、令人意猶未盡的懸念與期待。

My new book has a cover and a pub date!

— Tom Mullaney (@tsmullaney) November 27, 2023

The Chinese Computer:

A Global History of the Information Agehttps://t.co/FUAU8RN7c8 pic.twitter.com/hIOiG1cm8d

我當時與一位友人雷分享了這本書的內容,聊著聊著,話題就來到我們現在如何使用漢字。友人雷說,我們其實被輸入法所限制而不自知。我以為他指的是輸入法改變或造成了我們對某些字詞使用的誤認,比如通常輸入祕密時,預設的字是禾字旁的「秘」而非示字旁的「祕」,但後者才是正體,前者卻在輸入法的推波助攔下更有積非成是之勢。但友人雷說,不只是這樣。

「我們現在沒有辦法隨意造字了。」他說。

比如在中文現代化之際,要翻譯元素週期表,可以任意用金字旁或石字旁造出新字;又比如生物學上的某個物種,早期可以加上犭、魚、鳥或艹、木等偏旁來表示;又比如現在口語常見的狀聲詞、感嘆詞,在既有的、規範的漢字系統裡不一定找得到最生動的對應,諸如「蛤」、「欸」,都只算是一種權宜的用法。(此處寫出經當事人同意,特致謝忱。)

要感謝雷的提醒,當時的我才意識到,如此便捷快速的輸入法,看似科技的突破,卻可能也帶來了限制,我們卻不察。無獨有偶,在閱讀《中文打字機》時,書中更明確點出了現代化以降,人們以拼音文字為主的思考與偏見,正如書中所提到:「……傳統的切換鍵盤打字機無法處理中文;且對此,遭受批判的是中文,而不是這種打字機。」

或許時至今日,我們仍不免受到拼音文字中心的框架所影響,但我想,這本書的價值,也就在於藉著檢視這段「失敗」的歷史來反省了偏見,也重新提示了那些被歷史所拋棄的可能性。

作者簡介

1988年生,台北人。台灣大學日本語文學系、台灣文學研究所,赴日本東北大學、東京大學交換。曾獲台積電青年學生文學獎、時報文學獎等,參與編輯電子書評雜誌《秘密讀者》。

相關著作:《名為我之物》、《華麗島軼聞:鍵》、《致親愛的孤獨者(電影原著劇本改編小說)》、《百年降生:1900-2000臺灣文學故事》、《不服來戰:憤青作家百年筆戰實錄》、《終戰那一天:臺灣戰爭世代的故事》。

延伸閱讀

回文章列表